執筆者: 不用品買取㈱ 佐藤拓(産業廃棄物処理施設技術管理者・廃棄物処理法管理士)

最終更新日: 2025年6月26日

記事カテゴリ: 産業廃棄物処理・法令解説

仙台市の工業地帯の様子。多くの製造業が集積している

はじめに:工場閉鎖時の産業廃棄物処理が企業経営に与える重大な影響

東北地方最大の工業都市である仙台市では、製造業の再編や事業統合に伴う工場閉鎖が年々増加している。経済産業省の工業統計調査によると、宮城県内の製造業事業所数は2020年の2,847事業所から2024年には2,654事業所へと約7%減少しており[1]、この傾向は今後も続くと予想される。

工場閉鎖・解体時における産業廃棄物の適正処理は、単なる法的義務を超えて、企業の社会的責任(CSR)や持続可能な経営戦略の重要な要素となっている。特に、2025年4月に公布された廃棄物処理法施行規則の改正により、電子マニフェストの報告項目が大幅に拡充され、2027年4月からは再資源化を含めた最終処分までの詳細な情報報告が義務化される[2]。

工場閉鎖時には大量の産業廃棄物が発生する

本記事では、仙台市で15年間にわたり工場・法人向け不用品回収・買取サービスを提供してきた専門業者の視点から、工場閉鎖・解体時の産業廃棄物マニフェスト制度について、最新の法改正情報を含めて包括的に解説する。読者の皆様が法令遵守と経済効率性を両立させた適正な廃棄物処理を実現できるよう、実務に即した具体的なガイダンスを提供することを目的としている。

第1章:産業廃棄物マニフェスト制度の基礎知識と2025年改正のポイント

1.1 マニフェスト制度の法的根拠と目的

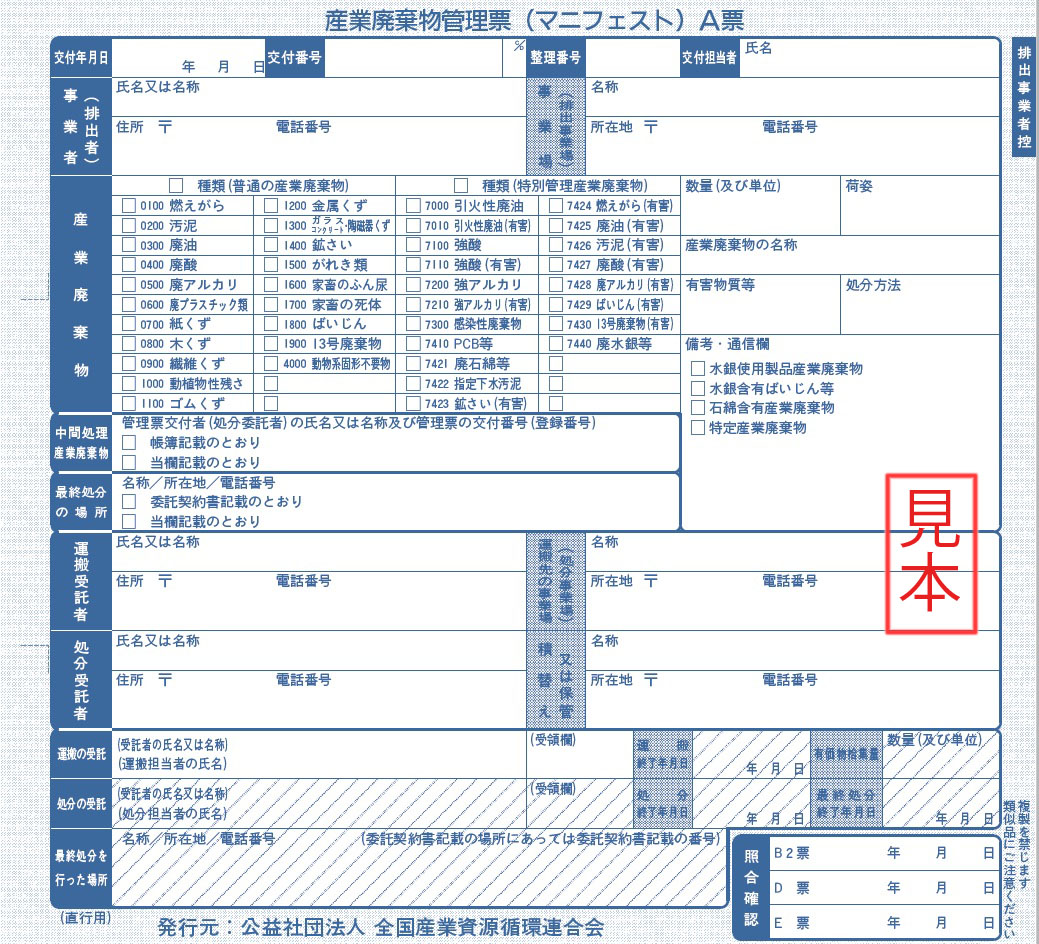

産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第12条第3項に基づき、1998年12月から施行されている制度である[3]。この制度の根本的な目的は、産業廃棄物の処理を他人に委託する際に、排出事業者が廃棄物の流れを自ら把握し、適正な処理を確保することにある。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の標準様式

マニフェスト制度が導入された背景には、1990年代に社会問題化した産業廃棄物の不法投棄問題がある。環境省の調査によると、1990年代後半には年間約40万トンもの産業廃棄物が不法投棄されており、その多くが排出事業者による処理状況の把握不足に起因していた[4]。マニフェスト制度の導入により、廃棄物の「見える化」が実現され、不法投棄件数は大幅に減少している。

1.2 2025年廃棄物処理法施行規則改正の詳細解説

2025年4月22日に公布された廃棄物処理法施行規則の改正は、産業廃棄物処理の透明性向上を目的とした重要な変更である[5]。主な改正点は以下の通りである:

(1)電子マニフェストの報告項目追加

2027年4月1日から、中間処理業者が最終処分終了報告を行う際に、以下の情報の報告が義務化される:

•再生を含めた最終処分までの詳細情報

•処分業者名および所在地

•具体的な処分方法

•処分量および再生量の内訳

•再生品の用途および品質基準

この改正により、排出事業者は自らが排出した産業廃棄物がどのように処理され、どの程度再資源化されたかを詳細に把握できるようになる。

(2)委託契約時の情報提供強化

産業廃棄物の処理委託契約締結時に、処理業者から排出事業者への情報提供が強化される。具体的には、処理方法の詳細、再資源化率、最終処分場の情報などの提供が義務化される。

1.3 仙台市における産業廃棄物処理の特殊事情

仙台市は政令指定都市として、産業廃棄物処理に関して独自の指導要綱を制定している。「仙台市産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱」では、以下の点で県の規制よりも厳格な基準が設けられている[6]:

(1)事前協議制度

仙台市内で産業廃棄物処理業を営む場合、宮城県の許可に加えて、仙台市との事前協議が必要である。この協議では、処理計画の妥当性、周辺環境への影響、地域住民への配慮などが詳細に審査される。

(2)実地確認の強化

仙台市では、産業廃棄物の適正処理を確保するため、排出事業者に対して処理施設の実地確認を推奨している。特に、工場閉鎖のような大量の廃棄物が発生する場合には、実地確認が事実上義務化されている。

(3)地域住民への配慮

仙台市内では、産業廃棄物の収集運搬や処理に際して、地域住民への事前説明や苦情対応体制の整備が求められる。これは、都市部における住工混在地域が多いという仙台市の特殊事情を反映したものである。

第2章:工場閉鎖・解体時の産業廃棄物の分類と処理方法

2.1 工場から発生する産業廃棄物の詳細分類

工場閉鎖・解体時には、通常の操業時とは異なる多種多様な廃棄物が発生する。これらの廃棄物を適切に分類し、それぞれに応じた処理方法を選択することが、法令遵守と経済効率性の両立において極めて重要である。

(1)製造設備・機械類から発生する廃棄物

工場の製造設備や機械類の撤去に伴い発生する主な産業廃棄物は以下の通りである:

•金属くず(廃棄物処理法施行令第2条第1号):工作機械、プレス機、コンベア、配管類など

•廃プラスチック類(同第2号):機械部品のプラスチック製カバー、配線の被覆材、断熱材など

•ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(同第9号):機械の基礎コンクリート、耐火レンガ、セラミック部品など

これらの廃棄物の中でも、特に金属くずについては、鉄スクラップ、非鉄金属スクラップとして高い資源価値を有する場合が多い。2025年6月現在の仙台市近郊における金属スクラップ買取価格は、鉄スクラップが1トンあたり35,000円~40,000円、銅スクラップが1キログラムあたり900円~1,100円程度で推移している[7]。

(2)建築物解体に伴う廃棄物

工場建屋の解体に伴い発生する産業廃棄物は、建設業に係る産業廃棄物として扱われる:

•がれき類(廃棄物処理法施行令第2条第13号):コンクリート、アスファルト・コンクリート、レンガ類

•木くず(同第7号):建築廃材、型枠材、足場板など

•廃石綿等(特別管理産業廃棄物):アスベスト含有建材、断熱材など

特に注意が必要なのは、1975年から2006年頃までに建設された工場建屋に使用されている可能性があるアスベスト含有建材である。アスベスト含有建材の処理には、特別管理産業廃棄物としての厳格な管理が求められ、処理費用も通常の建設廃材の3~5倍程度となる[8]。

(3)化学物質・有害物質を含む廃棄物

工場の業種によっては、以下のような特別な管理が必要な廃棄物が発生する:

•廃油(廃棄物処理法施行令第2条第4号):潤滑油、切削油、絶縁油など

•廃酸・廃アルカリ(同第5号・第6号):めっき液、洗浄液、中和処理液など

•汚泥(同第3号):排水処理汚泥、研磨汚泥など

•特別管理産業廃棄物:PCB含有機器、水銀含有機器、感染性廃棄物など

これらの廃棄物については、通常の産業廃棄物よりも厳格な管理基準が適用され、処理費用も高額となる傾向がある。

2.2 マニフェスト交付における実務上の注意点

工場閉鎖・解体時のマニフェスト交付においては、通常の操業時とは異なる特別な配慮が必要である。

(1)廃棄物の性状把握と事前分析

工場閉鎖時には、長期間使用されていない設備や、成分が不明な化学物質が発見される場合がある。このような場合、マニフェスト交付前に廃棄物の性状を正確に把握するため、専門機関による成分分析を実施することが重要である。

分析項目の例:

•重金属含有量(鉛、水銀、カドミウム、六価クロムなど)

•有機塩素化合物(PCB、ダイオキシン類など)

•アスベスト含有率

•pH値、引火点などの物理化学的性状

(2)大量廃棄物の分割交付

工場閉鎖時には大量の廃棄物が一度に発生するため、処理業者の受入能力を超える場合がある。このような場合、廃棄物を複数回に分けて搬出し、それぞれについてマニフェストを交付する必要がある。

分割交付時の注意点:

•各回の搬出量と累計搬出量の管理

•同一種類の廃棄物であっても、搬出日が異なる場合は別々のマニフェストが必要

•処理業者の処理能力と受入スケジュールの事前確認

(3)混合廃棄物の取扱い

工場閉鎖時には、複数種類の廃棄物が混合した状態で発見される場合がある。このような混合廃棄物については、以下の原則に従って処理する:

•可能な限り現場で分別を実施

•分別が困難な場合は、最も厳格な管理基準を適用

•混合廃棄物として処理する場合は、すべての構成要素を明記

第3章:電子マニフェストシステム(JWNET)の活用方法

3.1 電子マニフェストの基本概念と導入メリット

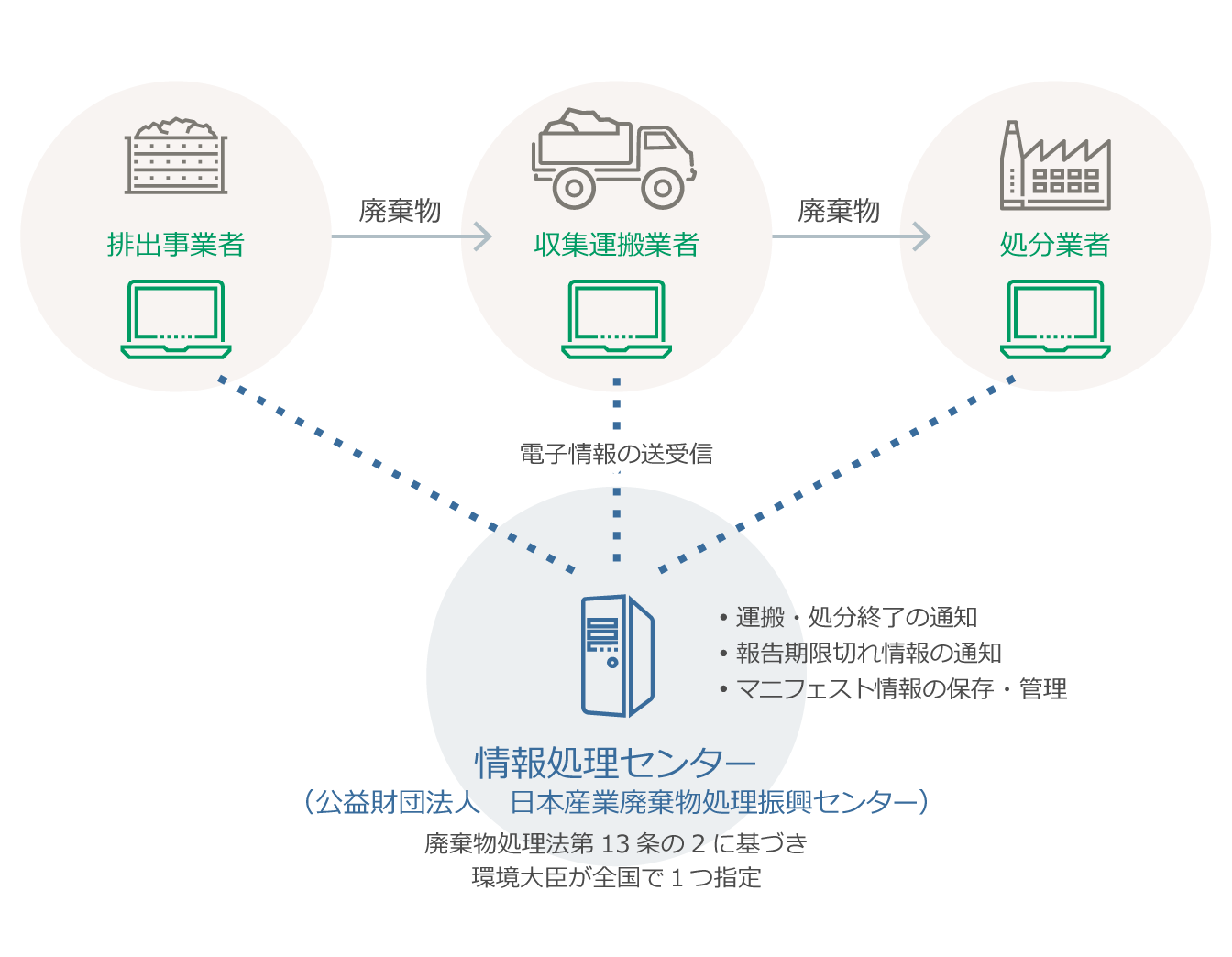

電子マニフェストシステム(JWNET:Japan Waste Information Network)は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する全国統一の電子マニフェストシステムである[9]。2020年4月からは、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が年間50トン以上の事業場において、電子マニフェストの使用が義務化されている。

電子マニフェストシステム(JWNET)の仕組み

電子マニフェスト導入の主要メリット:

(1)事務処理の効率化

•紙マニフェストの印刷、配布、回収業務が不要

•データ入力の自動化により、転記ミスのリスクを軽減

•処理状況のリアルタイム確認が可能

(2)法定報告書作成の自動化

•産業廃棄物管理票交付等状況報告書の自動作成

•都道府県への報告業務の簡素化

•報告漏れや期限遅れのリスクを軽減

(3)データの一元管理

•過去のマニフェストデータの検索・分析が容易

•処理業者の実績評価や選定に活用可能

•内部監査や外部監査への対応が効率化

3.2 2025年改正に対応した電子マニフェストの新機能

2025年5月6日から、電子マニフェストシステムに新たな入力項目が追加されている[10]。これらの新機能は、2027年4月の本格運用開始に向けた準備期間として位置づけられている。

(1)再資源化情報の詳細入力

新たに追加された入力項目:

•再生利用の具体的方法(マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、エネルギー回収など)

•再生品の品質基準および用途

•再生利用率の算定根拠

•最終処分場での埋立量

(2)処理フローの可視化機能

廃棄物の処理フローを図表形式で表示する機能が追加され、排出事業者は自らの廃棄物がどのような経路で処理されているかを視覚的に把握できるようになった。

(3)CO2削減効果の算定機能

再資源化による CO2削減効果を自動算定する機能が試験的に導入されている。これにより、企業のカーボンニュートラル目標達成に向けた取り組みの定量的評価が可能となる。

3.3 工場閉鎖時の電子マニフェスト運用実務

工場閉鎖時の電子マニフェスト運用においては、以下の点に特に注意が必要である:

(1)大量データの一括処理

工場閉鎖時には短期間で大量のマニフェストを交付する必要があるため、電子マニフェストシステムの一括登録機能を活用することが効率的である。CSVファイルによる一括登録を行う場合の注意点:

•データフォーマットの事前確認

•廃棄物コードの正確な入力

•処理業者の許可番号の事前確認

•登録データのバックアップ作成

(2)複数拠点の統合管理

企業グループで複数の工場を同時に閉鎖する場合、電子マニフェストシステムの組織管理機能を活用して、統一的な管理を行うことが重要である。

(3)閉鎖後の継続管理

工場閉鎖後も、マニフェストの最終返送確認や法定報告書の提出義務は継続する。電子マニフェストシステムのアラート機能を活用して、これらの義務を確実に履行する体制を整備する必要がある。

第4章:仙台市における産業廃棄物処理業者の選定基準

4.1 許可要件の確認と信頼性評価

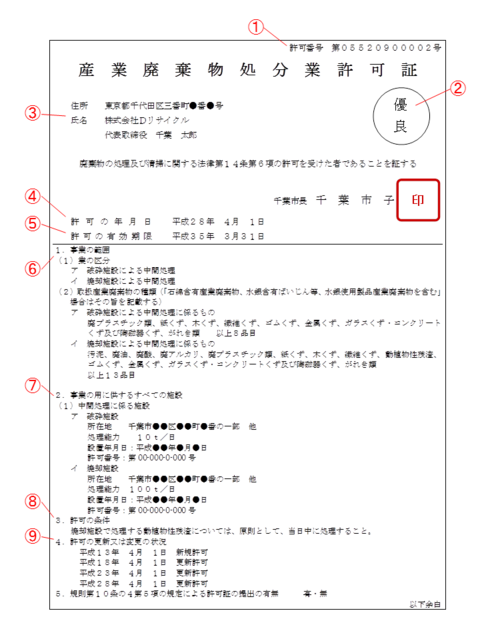

工場閉鎖・解体時の産業廃棄物処理を委託する業者の選定は、法令遵守と経済効率性の両立において極めて重要である。仙台市およびその周辺地域で産業廃棄物処理業を営む業者は、以下の許可を取得している必要がある:

産業廃棄物処理業許可証の確認ポイント

(1)必須許可の確認

•産業廃棄物収集運搬業許可(宮城県知事許可):宮城県内での収集運搬に必要

•産業廃棄物処分業許可(宮城県知事または仙台市長許可):中間処理または最終処分に必要

•特別管理産業廃棄物処理業許可:特別管理産業廃棄物を取り扱う場合に必要

宮城県の産業廃棄物処理業者名簿によると、2025年6月現在、県内には収集運搬業許可業者が約3,800社、処分業許可業者が約270社登録されている[11]。しかし、これらの業者の中でも、工場閉鎖のような大規模案件に対応できる業者は限られている。

(2)実績と専門性の評価

工場閉鎖・解体案件の実績を有する業者を選定することが重要である。評価すべき実績の例:

•同業種の工場閉鎖案件の処理実績

•大型機械設備の解体・撤去実績

•特別管理産業廃棄物の処理実績

•短期間での大量処理対応実績

(3)財務健全性と保険加入状況

産業廃棄物処理業者の財務健全性は、適正処理の継続性を担保する重要な要素である。確認すべき項目:

•直近3年間の財務諸表

•損害賠償責任保険の加入状況(最低1億円以上の補償額を推奨)

•処理施設の維持管理状況

•従業員の技術資格取得状況

4.2 処理費用の適正性評価と価格交渉

工場閉鎖時の産業廃棄物処理費用は、廃棄物の種類、量、処理方法によって大きく変動する。仙台市近郊における2025年6月現在の処理費用相場は以下の通りである:

(1)一般的な産業廃棄物の処理費用相場

| 廃棄物種類 | 処理方法 | 単価(円/トン) | 備考 |

| 金属くず | 売却 | +35,000~40,000 | 鉄スクラップとして売却可能 |

| 廃プラスチック類 | 焼却処理 | 45,000~55,000 | 材質により変動 |

| がれき類 | 破砕・再生 | 8,000~12,000 | 再生砕石として利用 |

| 木くず | チップ化 | 15,000~20,000 | バイオマス燃料として利用 |

| 汚泥 | 脱水・焼却 | 25,000~35,000 | 含水率により変動 |

(2)特別管理産業廃棄物の処理費用相場

| 廃棄物種類 | 処理方法 | 単価(円/トン) | 備考 |

| 廃石綿等 | 溶融処理 | 80,000~120,000 | 飛散防止措置費用含む |

| PCB含有機器 | 無害化処理 | 200,000~500,000 | 濃度により大幅変動 |

| 廃油(引火性) | 焼却処理 | 40,000~60,000 | 引火点により変動 |

| 廃酸・廃アルカリ | 中和処理 | 30,000~50,000 | pH値により変動 |

(3)価格交渉のポイント

大量の廃棄物を一括して処理委託する場合、以下の点で価格交渉の余地がある:

•ボリュームディスカウント:処理量に応じた単価減額

•長期契約割引:複数年にわたる継続契約による割引

•混載効率の向上:他の排出事業者との混載による運搬費削減

•処理時期の調整:処理業者の閑散期を狙った価格交渉

4.3 契約書作成と法的リスクの回避

産業廃棄物処理委託契約書は、廃棄物処理法第12条第5項に基づく法定書類であり、適正な内容で作成することが義務付けられている[12]。

(1)契約書に必須の記載事項

廃棄物処理法施行規則第8条の4の2に定められた必須記載事項:

•委託する産業廃棄物の種類および数量

•運搬の最終目的地の所在地

•処分または再生の場所の所在地、方法および施設の処理能力

•最終処分の場所の所在地、方法および施設の処理能力

•委託契約の有効期間

•委託料金

(2)2025年改正に対応した追加記載事項

2025年の法改正により、以下の事項の記載が新たに義務化される予定である:

•再生利用の具体的方法および再生品の用途

•処理に伴うCO2削減効果の算定方法

•処理状況の報告頻度および方法

•緊急時の連絡体制および対応手順

(3)契約書作成時の実務上の注意点

工場閉鎖時の契約書作成においては、以下の点に特に注意が必要である:

•廃棄物の性状変化への対応:工場閉鎖時には予期しない廃棄物が発見される場合があるため、契約書に柔軟な対応条項を盛り込む

•作業スケジュールの明確化:工場の明け渡し期限に間に合うよう、具体的な作業スケジュールを契約書に明記

•追加費用の取扱い:予定外の廃棄物が発見された場合の追加費用の算定方法を事前に合意

•機密保持条項:企業秘密に関わる廃棄物(設計図面、顧客リストなど)の適正処理を保証する条項

第5章:工場閉鎖プロジェクトの実務的進行管理

5.1 プロジェクト計画の策定と関係者調整

工場閉鎖・解体プロジェクトは、多数の関係者が関与する複雑なプロジェクトである。適切なプロジェクト管理により、法令遵守と経済効率性を両立させることが可能となる。

(1)プロジェクト体制の構築

効果的なプロジェクト体制の例:

•プロジェクトマネージャー:全体統括、意思決定

•法務担当者:法令遵守、許認可手続き

•環境担当者:廃棄物管理、環境影響評価

•施設管理者:設備情報提供、安全管理

•財務担当者:予算管理、費用承認

(2)工程計画の策定

工場閉鎖プロジェクトの標準的な工程:

| フェーズ | 期間 | 主要作業 | 成果物 |

| 計画策定 | 1-2ヶ月 | 現状調査、廃棄物量推定、業者選定 | プロジェクト計画書 |

| 準備作業 | 2-3ヶ月 | 契約締結、許認可取得、作業準備 | 各種契約書、許可証 |

| 撤去作業 | 3-6ヶ月 | 設備撤去、廃棄物処理、建屋解体 | マニフェスト、処理報告書 |

| 完了処理 | 1ヶ月 | 最終確認、報告書作成、精算 | 完了報告書 |

(3)リスク管理計画

工場閉鎖プロジェクトで想定される主要リスクとその対策:

•予期しない有害物質の発見:事前調査の徹底、専門機関による分析

•処理業者の処理能力不足:複数業者との契約、バックアップ体制の構築

•天候による作業遅延:余裕のあるスケジュール設定、屋内作業の優先実施

•近隣住民からの苦情:事前説明会の実施、苦情対応窓口の設置

5.2 廃棄物量の正確な把握と分析

工場閉鎖時の廃棄物量を正確に把握することは、適切な処理計画の策定と費用管理において極めて重要である。

(1)廃棄物量推定の方法論

設備台帳による推定

•設備台帳に記載された設備重量の集計

•設備の材質別分類(鉄、非鉄金属、プラスチックなど)

•設備の設置年度による劣化状況の考慮

実地調査による確認

•専門技術者による現地調査

•3Dレーザースキャナーによる正確な体積測定

•ドローンを活用した高所設備の調査

過去実績による類推

•同規模・同業種の工場閉鎖実績の参照

•業界団体が公表している原単位の活用

•設備メーカーからの情報収集

(2)廃棄物の詳細分析

工場閉鎖時に発生する廃棄物の詳細分析例:

製造設備(機械加工工場の場合)

•工作機械:旋盤、フライス盤、ボール盤など

•重量:50~500トン/台

•主要材質:鋳鉄、鋼材

•付属品:切削油、クーラント液

•搬送設備:コンベア、クレーン、フォークリフトなど

•重量:1~50トン/台

•主要材質:鋼材、アルミニウム

•付属品:潤滑油、作動油

建築物(鉄骨造工場の場合)

•鉄骨構造材:H型鋼、角型鋼管など

•重量:100~300kg/㎡

•材質:構造用鋼材

•表面処理:防錆塗装、亜鉛めっき

•外装材:サイディング、屋根材など

•重量:20~50kg/㎡

•材質:鋼板、アルミニウム、窯業系材料

•注意点:アスベスト含有の可能性

5.3 処理状況の監視と品質管理

産業廃棄物の適正処理を確保するため、処理状況の継続的な監視と品質管理が必要である。

(1)処理状況の監視体制

リアルタイム監視システム

•GPS追跡による運搬車両の位置確認

•処理施設での受入・処理状況のオンライン確認

•電子マニフェストシステムとの連携

定期的な現地確認

•月1回以上の処理施設視察

•処理状況の写真・動画による記録

•処理業者との定期的な打合せ

第三者機関による監査

•年1回以上の外部監査実施

•処理業者の財務状況確認

•法令遵守状況の確認

(2)品質管理基準の設定

再生品の品質基準

•再生砕石:JIS A 5021に準拠した品質基準

•金属スクラップ:JIS G 3101に準拠した成分基準

•木質チップ:含水率、異物混入率の基準

処理効率の評価指標

•再資源化率:90%以上を目標

•最終処分率:10%以下を目標

•CO2削減効果:処理前後の比較評価

第6章:法令遵守と監査対応

6.1 法定報告書の作成と提出

産業廃棄物を排出する事業者は、廃棄物処理法第12条第7項に基づき、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を毎年6月30日までに都道府県知事に提出する義務がある[13]。

(1)報告書作成の実務

電子マニフェスト利用者の場合

•JWNETシステムから自動生成される報告書データの確認

•紙マニフェストとの併用分の手動入力

•報告書の電子提出(推奨)

紙マニフェスト利用者の場合

•マニフェストの種類別・処理方法別集計

•手書きまたはExcelによる報告書作成

•郵送または持参による提出

(2)工場閉鎖時の特別な報告事項

工場閉鎖に伴う大量の産業廃棄物処理については、通常の報告に加えて以下の事項を記載することが推奨される:

•工場閉鎖の事実とその時期

•一時的な大量排出の理由

•適正処理を確保するための特別な措置

•処理業者の選定基準と選定理由

6.2 内部監査体制の構築

産業廃棄物の適正処理を継続的に確保するため、内部監査体制の構築が重要である。

(1)監査計画の策定

年間監査計画の例

•四半期ごとの定期監査

•処理業者変更時の臨時監査

•法改正時の特別監査

•外部指摘事項のフォローアップ監査

(2)監査チェックリスト

契約関係の確認事項

•委託契約書の記載内容の適正性

•処理業者の許可証の有効性

•契約条件の履行状況

•料金支払いの適正性

マニフェスト管理の確認事項

•マニフェストの交付状況

•返送確認の実施状況

•保管期間の遵守状況

•記載内容の正確性

処理状況の確認事項

•処理施設の稼働状況

•処理方法の契約適合性

•再生品の品質状況

•最終処分の実施状況

6.3 行政指導・監査への対応

産業廃棄物の処理に関しては、都道府県や政令市による立入検査や行政指導が実施される場合がある。

(1)立入検査への準備

事前準備事項

•関係書類の整理・保管

•担当者の役割分担明確化

•質問想定と回答準備

•改善計画の事前検討

検査当日の対応

•検査官への丁寧な対応

•質問に対する正確な回答

•不明な点の確認と後日回答の約束

•検査結果の記録と保管

(2)行政指導への対応

指導事項の分析

•指導内容の法的根拠の確認

•改善の必要性と緊急度の評価

•改善に要する期間と費用の算定

•他の事業所への影響の検討

改善計画の策定

•具体的な改善措置の立案

•実施スケジュールの設定

•責任者の明確化

•進捗管理方法の決定

第7章:経済効率性の向上と持続可能な処理方法

7.1 資源価値の最大化戦略

工場閉鎖時に発生する廃棄物の中には、適切な処理により高い資源価値を実現できるものが多数存在する。

(1)金属資源の価値最大化

高価値金属の分別回収

•銅線・銅管:純度99%以上で1kg当たり900~1,100円

•アルミニウム:合金種別により1kg当たり150~250円

•ステンレス鋼:種類により1kg当たり100~200円

•真鍮・青銅:1kg当たり600~800円

分別精度向上による価値向上

•異物混入率1%以下:買取価格10~20%向上

•材質別完全分別:買取価格20~30%向上

•表面処理除去:買取価格5~10%向上

(2)設備機械の中古市場活用

高値売却が期待できる設備

•製造年度が新しい工作機械(10年以内)

•メンテナンス記録が完備された設備

•汎用性の高い標準的な仕様の機械

•海外需要の高い日本製精密機械

売却価格の目安

•新品価格の30~50%:製造5年以内、良好な状態

•新品価格の20~30%:製造10年以内、通常の状態

•新品価格の10~20%:製造15年以内、要整備状態

7.2 処理コストの最適化

(1)処理方法の選択最適化

コスト比較分析の例(廃プラスチック類の場合)

| 処理方法 | 単価(円/トン) | メリット | デメリット |

| マテリアルリサイクル | 20,000~30,000 | 資源価値高い | 分別精度要求高い |

| ケミカルリサイクル | 35,000~45,000 | 高品質再生可能 | 処理施設限定的 |

| エネルギー回収 | 40,000~50,000 | 確実な処理 | 資源価値低い |

| 単純焼却 | 50,000~60,000 | 処理確実 | 環境負荷大きい |

(2)処理時期の最適化

季節変動を考慮した処理計画

•建設廃材:冬季(12~2月)は需要減により処理費用が10~20%低下

•金属スクラップ:年度末(3月)は需要増により買取価格が5~10%上昇

•廃プラスチック:夏季(7~8月)は処理能力逼迫により処理費用が上昇

7.3 環境負荷削減とCSR効果

(1)CO2削減効果の定量化

再資源化によるCO2削減効果の算定例

| 廃棄物種類 | 処理方法 | CO2削減効果(kg-CO2/トン) |

| 鉄スクラップ | 製鋼原料利用 | 1,500~2,000 |

| アルミスクラップ | 地金原料利用 | 8,000~10,000 |

| 廃プラスチック | マテリアルリサイクル | 1,000~1,500 |

| 木くず | バイオマス燃料利用 | 500~800 |

(2)サーキュラーエコノミーへの貢献

循環型社会形成への貢献指標

•資源循環率:再生利用量÷総排出量×100

•最終処分削減率:(従来処分量-現在処分量)÷従来処分量×100

•新規資源代替率:再生資源利用量÷新規資源利用量×100

第8章:トラブル事例と対策

8.1 よくあるトラブル事例と予防策

(1)マニフェスト関連のトラブル

事例1:マニフェストの記載ミス

•発生原因:廃棄物の種類や数量の誤記載

•影響:法令違反、行政指導の対象

•予防策:複数人によるチェック体制、電子マニフェストの活用

事例2:マニフェストの紛失

•発生原因:書類管理の不備、担当者の異動

•影響:法定保存義務違反、再発行手続きの負担

•予防策:電子化による管理、バックアップ体制の構築

(2)処理業者関連のトラブル

事例3:処理業者の倒産

•発生原因:処理業者の財務悪化

•影響:処理の中断、代替業者の確保困難

•予防策:財務状況の定期確認、複数業者との契約

事例4:不適正処理の発覚

•発生原因:処理業者の法令違反

•影響:排出事業者責任の追及、社会的信用失墜

•予防策:処理施設の定期視察、第三者監査の実施

8.2 緊急時対応マニュアル

(1)緊急事態の分類と対応レベル

| レベル | 事態の例 | 対応体制 | 報告先 |

| レベル1 | マニフェスト記載ミス | 担当者レベル | 上司報告 |

| レベル2 | 処理業者の処理遅延 | 部門レベル | 経営陣報告 |

| レベル3 | 処理業者の法令違反 | 全社レベル | 行政機関報告 |

| レベル4 | 環境汚染事故 | 危機管理レベル | 緊急事態宣言 |

(2)緊急時連絡体制

社内連絡体制

•第一報:発見者→直属上司(30分以内)

•第二報:直属上司→部門長(1時間以内)

•第三報:部門長→経営陣(2時間以内)

社外連絡体制

•行政機関:環境部局、消防署、警察署

•処理業者:緊急連絡先、代表者

•関係機関:保険会社、顧問弁護士

結論:持続可能な工場閉鎖・解体の実現に向けて

工場閉鎖・解体時の産業廃棄物マニフェスト制度の適正運用は、単なる法的義務の履行を超えて、企業の持続可能性と社会的責任を示す重要な指標となっている。本記事で解説した内容を踏まえ、以下の点を重要なポイントとして強調したい。

法令遵守の徹底

2025年の廃棄物処理法施行規則改正により、産業廃棄物処理の透明性要求は一層高まっている。電子マニフェストシステムの新機能を積極的に活用し、再資源化を含めた処理フローの完全な可視化を実現することが、今後の企業経営において不可欠である。

経済効率性の追求

適切な廃棄物分別と資源価値の最大化により、処理費用の大幅な削減が可能である。特に、金属資源の高精度分別や中古設備の市場価値評価により、処理費用を売却収入で相殺し、場合によっては利益を生み出すことも可能である。

環境負荷の最小化

サーキュラーエコノミーの実現に向けて、最終処分量の最小化と再資源化率の最大化を追求することが重要である。これにより、企業のカーボンニュートラル目標達成にも大きく貢献できる。

継続的改善の実施

産業廃棄物処理に関する法制度は継続的に改正されており、最新の動向を常に把握し、社内体制を適応させていくことが必要である。定期的な内部監査と外部専門家による評価により、継続的な改善を図ることが重要である。

仙台市およびその周辺地域における工場閉鎖・解体プロジェクトの成功は、適切な計画立案、信頼できる処理業者の選定、そして継続的な監視体制の構築にかかっている。本記事が、読者の皆様の適正な産業廃棄物処理の実現に寄与することを期待している。

不用品買取の年間実績1000件以上で安心の出張買取サービス

法人様の大型買取が好評です!

エコキューブでは、再販売できる物は全てを買取ります。需要のあるアイテムであれば、より高価買取の可能性があります。お持ちの品物について、詳細をお知らせいただければ、具体的な対応をご案内いたします。